Aristóteles, "pai da lógica ocidental".

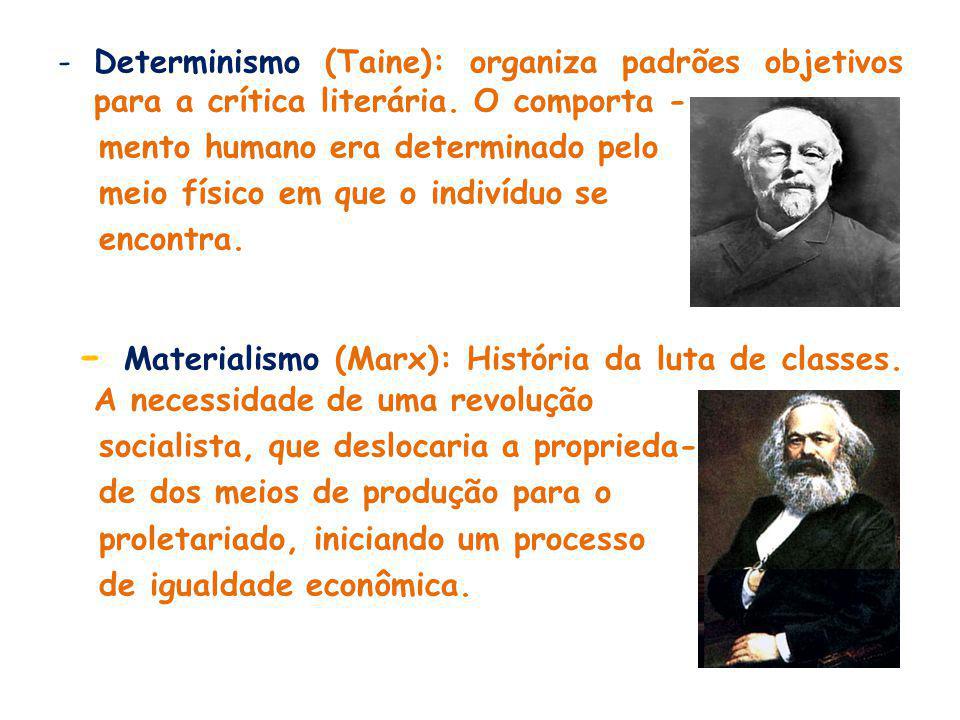

Por Anthony Kenny e Desidério Murcho

Adaptado por Artur Eduardo

Muitas das ciências para as quais Aristóteles contribuiu foram disciplinas que ele próprio fundou. Afirma-o explicitamente em apenas um caso: o da lógica. No fim de uma das suas obras de lógica, escreveu:

"No caso da retórica existiam muito escritos antigos para nos apoiarmos, mas no caso da lógica nada tínhamos absolutamente a referir até termos passado muito tempo em laboriosa investigação".

As principais investigações lógicas de Aristóteles incidiam sobre as relações entre as frases que fazem afirmações. Quais delas são consistentes ou inconsistentes com as outras? Quando temos uma ou mais afirmações verdadeiras, que outras verdades podemos inferir delas unicamente por meio do raciocínio? Estas questões são respondidas na sua obra Analíticos Posteriores.

Ao contrário de Platão, Aristóteles não toma como elementos básicos da estrutura lógica as frases simples compostas por substantivo e verbo, como "Teeteto está sentado". Está muito mais interessado em classificar frases que começam por "todos", "nenhum" e "alguns", e em avaliar as inferências entre elas. Consideremos as duas inferências seguintes:

1)

Todos os gregos são europeus.

Alguns gregos são do sexo masculino.

Logo, alguns europeus são do sexo masculino.

2)

Todas as vacas são mamíferos.

Alguns mamíferos são quadrúpedes.

Logo, todas as vacas são quadrúpedes.

As duas inferências têm muitas coisas em comum. São ambas inferências que retiram uma conclusão a partir de duas premissas. Em cada inferência há uma palavra-chave que surge no sujeito gramatical da conclusão e numa das premissas, e uma outra palavra-chave que surge no predicado gramatical da conclusão e na outra premissa. Aristóteles dedicou muita atenção às inferências que apresentam esta característica, hoje chamadas "silogismos", a partir da palavra grega que ele usou para as designar. Ao ramo da lógica que estuda a validade de inferências deste tipo, iniciado por Aristóteles, chamamos "silogística".

Uma inferência válida é uma inferência que nunca conduz de premissas verdadeiras a uma conclusão falsa. Das duas inferências apresentadas acima, a primeira é válida, e a segunda inválida. É verdade que, em ambos os casos, tanto as premissas como a conclusão são verdadeiras. Não podemos rejeitar a segunda inferência com base na falsidade das frases que a constituem. Mas podemos rejeitá-la com base no "portanto": a conclusão pode ser verdadeira, mas não se segue das premissas.Podemos esclarecer melhor este assunto se concebermos uma inferência paralela que, partindo de premissas verdadeiras, conduza a uma conclusão falsa.

Por exemplo:

3)

Todas as baleias são mamíferos.

Alguns mamíferos são animais terrestres.

Logo, todas as baleias são animais terrestres.

Esta inferência tem a mesma forma que a inferência 2), como poderemos verificar se mostrarmos a sua estrutura por meio de letras esquemáticas:

4)

Todo o A é B.

Algum B é C.

Logo, todo o A é C.

Uma vez que a inferência 3) conduz a uma falsa conclusão a partir de premissas verdadeiras, podemos ver que a forma do argumento 4) não é de confiança. Daí a não validade da inferência 2), não obstante a sua conclusão ser de facto verdadeira.

A lógica não teria conseguido avançar além dos seus primeiros passos sem as letras esquemáticas, e a sua utilização é hoje entendida como um dado adquirido; mas foi Aristóteles quem primeiro começou a utilizá-las, e a sua invenção foi tão importante para a lógica quanto a invenção da álgebra para a matemática.

Uma forma de definir a lógica é dizer que é uma disciplina que distingue entre as boas e as más inferências. Aristóteles estuda todas as formas possíveis de inferência silogística e estabelece um conjunto de princípios que permitem distinguir os bons silogismos dos maus. Começa por classificar individualmente as frases ou proposições das premissas. Aquelas que começam pela palavra "todos" são proposições universais; aquelas que começam com "alguns" são proposições particulares.

Aquelas que contêm a palavra "não" são proposições negativas; as outras são afirmativas. Aristóteles serviu-se então destas classificações para estabelecer regras para avaliar as inferências. Por exemplo, para que um silogismo seja válido é necessário que pelo menos uma premissa seja afirmativa e que pelo menos uma seja universal; se ambas as premissas forem negativas, a conclusão tem de ser negativa. Na sua totalidade, as regras de Aristóteles bastam para validar os silogismos válidos e para eliminar os inválidos. São suficientes, por exemplo, para que aceitemos a inferência 1) e rejeitemos a inferência 2).

Aristóteles pensava que a sua silogística era suficiente para lidar com todas as inferências válidas possíveis. Estava enganado. De facto, o sistema, ainda que completo em si mesmo, corresponde apenas a uma fracção da lógica. E apresenta dois pontos fracos. Em primeiro lugar, só lida com as inferências que dependem de palavras como "todos" e "alguns", que se ligam a substantivos, mas não com as inferências que dependem de palavras como "se…, então ", que interligam as frases. Só alguns séculos mais tarde se pôde formalizar padrões de inferência como este: "Se não é de dia, é de noite; mas não é de dia; portanto é de noite". Em segundo lugar, mesmo no seu próprio campo de acção, a lógica de Aristóteles não é capaz de lidar com inferências nas quais palavras como "todos" e "alguns" (ou "cada um" e "nenhum") surjam não na posição do sujeito, mas algures no predicado gramatical. As regras de Aristóteles não nos permitem determinar, por exemplo, a validade de inferências que contenham premissas como "Todos os estudantes conhecem algumas datas" ou "Algumas pessoas detestam os polícias todos". Só 22 séculos após a morte de Aristóteles esta lacuna seria colmatada.

A lógica é utilizada em todas as diversas ciências que Aristóteles estudou; talvez não seja tanto uma ciência em si mesma, mas mais um instrumento ou ferramenta das ciências. Foi essa a ideia que os sucessores de Aristóteles retiraram das suas obras de lógica, denominadas "Organon" a partir da palavra grega para instrumento.

A obra Analíticos Anteriores mostra-nos de que modo a lógica funciona nas ciências. Quem estudou geometria euclidiana na escola recorda-se certamente das muitas verdades geométricas, ou teoremas, alcançadas por raciocínio dedutivo a partir de um pequeno conjunto de outras verdades chamadas "axiomas". Embora o próprio Euclides tivesse nascido numa altura tardia da vida de Aristóteles, este método axiomático era já familiar aos geómetras, e Aristóteles pensava que podia ser amplamente aplicado. A lógica forneceria as regras para a derivação de teoremas a partir de axiomas, e cada ciência teria o seu próprio conjunto especial de axiomas. As ciências poderiam ser ordenadas hierarquicamente, com as ciências inferiores tratando como axiomas proposições que poderiam ser teoremas de uma ciência superior.

Sêneca, um dos maiores oradores da Roma clássica. A Retórica é o campo no qual utiliza-se a chamada "lógica não-formal".

Se tomarmos o termo "ciência" numa acepção ampla, afirma Aristóteles, é possível distinguir três tipos de ciências: as produtivas, as práticas e as teóricas. As ciências produtivas incluem a engenharia e a arquitectura, e disciplinas como a retórica e a dramaturgia, cujos produtos são menos concretos. As ciências práticas são aquelas que guiam os comportamentos, destacando-se entre elas a política e a ética. As ciências teóricas são aquelas que não possuem um objectivo produtivo nem prático, mas que procuram a verdade pela verdade.

Por sua vez, a ciência teórica é tripartida. Aristóteles nomeia as suas três divisões: "física, matemática, teologia"; mas nesta classificação só a matemática é aquilo que parece ser. O termo "física" designa a filosofia natural ou o estudo da natureza (physis); inclui, além das disciplinas que hoje integraríamos no campo da física, a química, a biologia e a psicologia humana e animal. A "teologia" é, para Aristóteles, o estudo de entidades superiores e acima do ser humano, ou seja, os céus estrelados, bem como todas as divindades que poderão habitá-los. Aristóteles não se refere à "metafísica"; de facto, a palavra significa apenas "depois da física" e foi utilizada para referenciar as obras de Aristóteles catalogadas a seguir à sua Física. Mas muito daquilo que Aristóteles escreveu seria hoje naturalmente descrito como "metafísica"; e ele tinha de facto a sua própria designação para essa disciplina, como veremos mais à frente.

Argumentação x Demonstração (mini-curso de Lógica da Argumentação)

“Uma dedução é um argumento que, dadas certas coisas, algo além dessas coisas necessariamente se segue delas. É uma demonstração quando as premissas das quais a dedução parte são verdadeiras e primitivas, ou são tais que o nosso conhecimento delas teve originalmente origem em premissas que são primitivas e verdadeiras; e é uma dedução dialéctica se raciocina a partir de opiniões respeitáveis.”

Aristóteles

Aristóteles

Afirma-se por vezes que a lógica estuda apenas demonstrações e que estas são “do domínio do apodíctico”, da verdade científica, ao passo que a argumentação “pertence ao domínio do verosímil”. Deste ponto de vista, a lógica seria limitada porque deixaria de fora a argumentação, detendo-se apenas na demonstração.

Esta ideia é falsa e resulta de várias confusões. A primeira confusão compreende-se melhor com uma analogia. Ninguém afirma que a física é limitada por não estudar os fenómenos físicos, detendo-se apenas em fórmulas matemáticas. A confusão é aqui evidente: as fórmulas matemáticas são uma parte importante das teorias que procuram explicar os fenómenos físicos; é claro que as fórmulas matemáticas usadas na física não são, elas mesmas, fenómenos físicos; mas são formas de codificar, explicar e compreender os fenómenos físicos. Pode-se falar dos limites da física se ela não tiver capacidade para codificar, explicar e compreender todos os fenómenos físicos; mas é disparatado defender que a física é limitada porque os fenómenos físicos não são fórmulas matemáticas.

O mesmo acontece na lógica. É evidente que as demonstrações não são argumentos. Mas as demonstrações são modelos teóricos de argumentos; são uma das formas que a lógica tem de estudar a argumentação. Atente-se no seguinte argumento:

Como seria possível que os cépticos tivessem razão? Isso é absurdo. Se eles tivessem razão, nada poderia ser conhecido com segurança — não poderíamos saber coisa alguma, a dúvida seria universal. Mas nesse caso, os próprios argumentos dos cépticos não poderiam ser aceites.

A lógica permite compreender melhor este argumento, exibindo a sua forma lógica; para isso, formula-se o argumento na sua forma canónica, elimina-se o ruído e explicitam-se as premissas implícitas:

Se os cépticos tivessem razão, nada poderia ser conhecido.

Se nada pudesse ser conhecido, os argumentos dos cépticos não poderiam ser aceites.

Se os argumentos dos cépticos não pudessem ser aceites, eles não teriam razão.

Logo, se os cépticos tivessem razão, não teriam razão.

A forma lógica deste argumento é a seguinte:

Se P, então Q.

Se Q, então R.

Se R, então não-P.

Logo, Se P, então não-P.

A lógica permite demonstrar que esta forma argumentativa é válida, isto é, que o argumento dado tem uma forma válida. Logo, argumentos e demonstrações não são domínios diferentes de estudo; as demonstrações são instrumentos para estudar a argumentação. Consequentemente, a ideia de que a lógica seria limitada porque se dedica exclusivamente a estudar a demonstração, deixando de fora a argumentação, é falsa. As demonstrações são instrumentos para compreender a argumentação, do mesmo modo que as fórmulas matemáticas usadas na física são instrumentos para compreender os fenómenos físicos.

Uma segunda confusão que está na origem desta ideia é a seguinte: Não é verdade que a demonstração “pertença ao domínio do apodíctico”, ao passo que a argumentação “pertence ao domínio do verosímil”. Que isto não pode ser verdade segue-se da confusão que já denunciámos — pois seria como dizer que as leis da física, que se exprimem em fórmulas matemáticas, pertencem ao “domínio do estático”, ao passo que os próprios fenómenos físicos pertencem ao “domínio do dinâmico”. Mas é conveniente eliminar outra confusão que está por detrás desta ideia.

Considere-se o seguinte argumento:

Se a eutanásia fosse permitida, abria-se a porta ao assassínio de estado. Por isso, nunca devemos permitir a eutanásia.

Segundo o partidário dos limites da lógica este seria um argumento e como tal do “domínio do verosímil”, ao passo que a demonstração seria do “domínio do apodíctico”. Mas isto é uma confusão, pois este argumento pode ser logicamente demonstrado. Comece-se por colocá-lo na sua forma canónica e explicitar a premissa implícita:

Se a eutanásia fosse permitida, abria-se a porta ao assassínio de estado.

Mas não é desejável abrir a porta ao assassínio de estado.

Logo, não devemos permitir a eutanásia.

De seguida, formalize-se parcialmente o argumento, para se poder captar a sua forma lógica:

Se P, então Q.

Não-Q.

Logo, não-P.

Pode-se agora demonstrar a validade desta forma lógica, usando a notação lógica habitual:

| Prem | 1. | P → Q | |

| Prem | 2. | ¬Q | |

| Sup | 3. | P | |

| 1,3 | 4. | Q | 1,3 E→ |

| 1,2,3 | 5. | Q ∧ ¬Q | 2,4 I∧ |

| 1,2 | 6. | ¬P | 3,5 I¬ |

Na primeira coluna indicam-se as dependências lógicas do argumento; na segunda, numeram-se os seus passos; na terceira, argumenta-se; e na quarta justifica-se o argumento apelando para regras. O passo 1 é uma premissa e não carece de mais justificação; o passo 2 também; o passo três é uma premissa adicional, uma suposição (que corresponde ao que fazemos ao argumentar quando dizemos “Mas supõe que...”). Escolhemos estrategicamente P como suposição, pois é isso que nos permitirá concluir o que queremos. No passo 4 aplica-se a regra E→ (eliminação da condicional), tradicionalmente conhecida por modus ponens. Esta regra é aplicada aos passos 1 e 3; e por isso indicamos que o passo 4 depende das premissas 1 e 3 (sendo que 3 é uma suposição, que terá de ser eliminada). No passo 5 limitamo-nos a aplicar a regra I∧ (introdução da conjunção), que é muito intuitiva: se alguém afirma uma coisa e outra, pode-se concluir que essa pessoa afirma as duas coisas. A regra aplicou-se aos passos 2 e 4, permitindo juntar Q e ¬Q, de modo que o passo 5 depende agora das três premissas: 1, 2 e 3. Mas o passo 5 é uma contradição; e essa contradição resulta das premissas 1, 2 e 3. Assim, pode-se negar uma das premissas que deu origem à conclusão contraditória (como quando se diz: “se tivesses razão, Platão era um alfaiate, e por isso não tens razão”). Isso é o que se faz no passo 6: nega-se a suposição do qual o passo 5 dependia, aplicando a regra I¬ (introdução da negação, ou redução ao absurdo, como é tradicionalmente conhecida) aos passos 3 e 5; e o passo 6 já não depende da suposição do passo 3, porque foi precisamente essa suposição que se acabou de negar. E assim se conclui ¬P a partir das premissas P → Q e ¬Q.

Estátua de Immanuel Kant, um dos filósofos mais importantes da Modernidade. É o idealizador do conceito de "sintético a priori".

O que se fez foi caminhar muito devagar, passo por passo, aplicando regras transparentes que se podem justificar independentemente; fez-se isto para garantir que não nos enganamos ao argumentar. E o que se mostrou foi que o argumento original tem uma forma válida. Assim, uma demonstração tem uma relação muito precisa com o argumento que demonstra: é um modelo teórico que explica a conexão lógica existente entre as premissas do argumento dado e a sua conclusão.

Acresce que o argumento original seria, do ponto de vista do defensor da distinção entre demonstração e argumentação, indemonstrável, pois é um argumento do “domínio do verosímil” e não do “domínio do apodíctico”. Contudo, a lógica consegue demonstrar que um argumento do “domínio do verosímil” é válido. Defender que uma demonstração é diferente de um argumento porque a primeira, mas não a última, é do “domínio do apodíctico” só pode resultar de uma confusão entre 1 e 2:

- O tipo de conexão que existe entre as premissas de um argumento e a sua conclusão;

- O tipo de premissas e conclusões que um argumento tem.

Confundir 1 e 2 é não compreender a distinção entre verdade e validade, e por isso não saber que um argumento dedutivo válido pode ter premissas e conclusões meramente “verosímeis”, ao passo que um argumento não dedutivo pode ter premissas e conclusões “apodícticas”. O argumento apresentado atrás seria do domínio do “verosímil”, mas pode ser demonstrado pela lógica, pois trata-se de uma dedução válida. E há argumentos que são do “domínio do apodíctico” apesar de não serem dedutivamente válidos — o que significa que não podem ser demonstrados pela lógica. Considere-se o seguinte exemplo:

Até hoje, a Terra sempre completou uma revolução em torno do seu eixo em cada 24 horas.

Logo, dentro de 24 horas a Terra estará virada para o mesmo sítio que está agora.

A premissa e conclusão deste argumento são do “domínio do apodíctico”, dado que se tratam de verdades científicas. Todavia, o argumento não é dedutivamente válido; talvez seja válido (caso se acrescente algumas premissas suprimidas), mas a sua validade não é dedutiva, mas sim indutiva. Não se pode por isso demonstrar que é válido.

Em suma: a desejada distinção entre a demonstração, que seria do “domínio do apodíctico”, e a argumentação, que seria do “domínio do verosímil”, está errada. Por um lado, pode-se demonstrar a validade de argumentos “do domínio do verosímil”; por outro, há argumentos do “domínio do apodíctico” que não se pode demonstrar.

As confusões nas quais se baseia a pretensa distinção entre argumentação e demonstração podem ser esclarecidas com duas distinções correctas e “operativas”: a distinção entre a verdade das afirmações e a validade da argumentação, por um lado, e a distinção entre argumentos dedutivos e não dedutivos.

Como vimos, a validade é uma propriedade dos argumentos e não das premissas e conclusões dos argumentos. É por isso que há argumentos “apodícticos” com premissas “meramente verosímeis”: argumentos dedutivos válidos — demonstráveis — com premissas morais, estéticas, religiosas, etc., cuja verdade é disputável. E é também por isso que há argumentos “meramente verosímeis”, isto é, não-dedutivos, com premissas “apodícticas”, isto é, premissas que exprimem verdades lógicas, matemáticas, científicas, etc., que não são objecto de disputa.

A Retórica, sede da lógica não-formal, abre fronteiras além de seus consagrados campos de atuação, como a Religião, a Política e o Direito: esta é a insurgência retórica no jornalismo e na propaganda (mídia).

Quando Aristóteles refere a diferença entre o que ele chama “demonstração” e o que ele chama “dedução dialéctica” não se refere às demonstrações da lógica nem à ideia falsa de que as demonstrações lógicas se distinguem da argumentação. Aristóteles refere-se unicamente ao facto de as premissas de uma dedução serem ou não objecto de disputa. E como vimos, tanto se pode demonstrar logicamente um argumento cujas premissas são objecto de disputa, como há argumentos cujas premissas não são objecto de disputa e que não podem ser demonstrados pela lógica. O diagrama que representa os diferentes tipos de argumentos permite compreender melhor o que Aristóteles tem em mente:

Aristóteles classifica como argumentos demonstrativos aqueles argumentos dedutivos válidos cujas premissas são verdadeiras ou estão amplamente estabelecidas — o que hoje chamamos “argumentos sólidos”. E classifica como argumentos dialécticos os argumentos dedutivos válidos cujas premissas são disputáveis. Não se segue do que Aristóteles afirma que não se pode demonstrar logicamente um argumento dialéctico — o que seria falso, como vimos. O termo “demonstração” não é usado por Aristóteles para referir demonstrações lógicas ou derivações (que não existiam no seu tempo), mas antes argumentos dedutivos válidos com premissas verdadeiras (argumentos sólidos); consequentemente, a “argumentação dialéctica” não se opõe às demonstrações lógicas, mas antes aos argumentos cujas premissas são verdadeiras (isto é, aos argumentos sólidos).

Considere-se os argumentos apresentados sobre a eutanásia e os cépticos. Como é evidente, tais argumentos estão longe de ser aceitáveis, apesar de serem válidos e apesar de a sua validade ser demonstrável pela lógica formal. Os argumentos não são aceitáveis porque partem de premissas discutíveis; o que significa que é necessário argumentar a favor dessas premissas. Fazê-lo é repetir o processo normal de argumentação: é apresentar argumentos a favor das premissas — e uma vez mais esses argumentos serão ou dedutivos ou não dedutivos, válidos ou inválidos, e terão premissas discutíveis ou não. Mas nada depende do carácter “apodíctico” ou “meramente verosímil” da argumentação, nem da falsa oposição entre demonstração lógica e argumentação.

Perante um argumento, o trabalho crítico consiste em determinar a sua validade. Se for inválido, as suas premissas não nos dão qualquer razão para aceitar a sua conclusão, e nada mais há para discutir. Se for válido, é irracional aceitar as premissas e recusar a conclusão — mas é necessário discutir as premissas do argumento, o que só pode fazer-se recorrendo a novos argumentos. Esta é a dinâmica de toda a discussão rigorosa de qualquer assunto — matemática ou ética, música ou física, biologia ou religião (a própria lógica, como todas as disciplinas do conhecimento, está longe de estar acabada e abundam as discussões sobre diferentes teorias lógicas modernas, que resolvem de forma diferente os problemas da lógica). As distinções entre o “domínio do apodíctico” e o “domínio do verosímil”, e entre a argumentação e a demonstração lógica, em nada ajudam a compreender esta dinâmica, e são até um sério obstáculo a essa compreensão.Exercícios

- Será que estamos obrigados a aceitar as conclusões dos argumentos válidos? Porquê?

- Que papel desempenha a distinção entre argumentação e demonstração na compreensão da argumentação? Porquê?

- Que papel desempenha a distinção entre o “domínio do verosímil” e o “domínio do apodíctico” na compreensão da argumentação? Porquê?

- Que aspectos temos de ter em conta quando discutimos um argumento? Porquê?

- Que tipos de validade existem? Dê exemplos de cada um dos tipos de validade.

- Que tipo ou tipos de argumentos são demonstráveis? Porquê?

- Poderá um argumento demonstrável ter premissas meramente “verosímeis”? Justifique.

- Poderá um argumento não demonstrável ter premissas “apodícticas”? Justifique.

- Explique claramente a distinção aristotélica entre argumentos dedutivos demonstráveis e argumentos dedutivos dialécticos, e apresente exemplos relevantes.

Retórica e lógica informal

Por “retórica” pode-se entender um conjunto de regras que têm por objectivo tornar mais clara a expressão dos argumentos; este sentido de “retórica” coincide com o que hoje se chama “lógica informal”. Mas por “retórica” pode entender-se outra coisa: a arte de persuadir independentemente da validade dos argumentos.

O papel da lógica informal pode ser ilustrado com o seguinte argumento:

1) Se desejarmos apurar as capacidades cognitivas dos alunos, temos de os ensinar a formular com clareza, precisão e criatividade os problemas, teorias e argumentos filosóficos.

2) Se concebemos a filosofia como uma actividade cognitiva, o objectivo do seu ensino será apurar as capacidades cognitivas dos alunos.C) Logo, se concebemos a filosofia como uma actividade cognitiva, temos de ensinar os alunos a formular com clareza, precisão e criatividade os problemas, teorias e argumentos filosóficos.

Do ponto de vista da lógica formal é indiferente apresentar o argumento por esta ordem, ou inverter a ordem e começar por 2 em vez de 1. No entanto, o argumento é mais facilmente compreensível se começarmos por 2. A lógica informal aconselha a começar por 2 (cf. Weston, Anthony, A Arte de Argumentar, Gradiva, Lisboa, 1996, págs. 21-23).

Contudo, a retórica aconselha a não mudar a ordem, precisamente pela mesma razão. Enquanto a lógica informal é uma actividade que tem como objectivo o argumento válido persuasivo, a retórica tem por objectivo único persuadir o interlocutor — e é mais fácil persuadir o interlocutor quando ele não consegue avaliar o argumento em causa por ficar confundido, uma vez que assim também não consegue refutá-lo. Enquanto a lógica informal tem por objectivo oferecer a possibilidade do pensamento crítico, a retórica tem por objectivo silenciar o pensamento crítico e persuadir a outra pessoa, independentemente da validade dos argumentos apresentados.

Nenhuma retórica pode transformar um argumento mau num bom argumento; o que a retórica pode fazer, no máximo, é disfarçá-lo; mas não ajuda a apresentar argumentos válidos nem a denunciar os inválidos. É a lógica informal que ajuda a fazer ambas as coisas.

A Lógica, em suas várias ramificações, é parte integrante da formação humana em todo o mundo, como no exemplo da imagem, onde um garoto brinca distinguindo e relacionando formas geométricas clássicas.

Tanto a lógica informal como a retórica têm em conta o auditório, mas de modos distintos. Do ponto de vista da retórica qualquer argumento que convença um auditório é bom, pois a persuasão é a única medida da argumentação. Mas é evidente que as piores falácias podem persuadir muitos auditórios, e nem por isso deixarão de ser falácias, ainda que sejam falácias persuasivas (aliás, por definição, uma falácia é um argumento inválido que é persuasivo porque parece válido, e portanto a retórica é incapaz de explicar o próprio conceito de falácia). Para a lógica informal, pelo contrário, o auditório é importante mas não determina só por si a validade ou invalidade da argumentação. O auditório é importante na lógica informal porque, por exemplo, ao argumentar a favor de uma dada ideia temos de escolher premissas que consideremos verdadeiras e que sejam aceitáveis para o nosso auditório; caso contrário estaremos a falar apenas para quem já aceita as nossas ideias. É por isso que o seguinte argumento é mau:

O aborto não deve ser permitido porque é o assassínio de inocentes.

Este argumento é mau porque quem não aceita a conclusão (“O aborto não deve ser permitido”) também não aceita a premissa (“O aborto é o assassínio de inocentes”). A argumentação criativa é a arte de mostrar que há argumentos válidos a favor de P que partem de premissas que quem é contra P está disposto a aceitar. E esta arte não se adquire com o estudo da retórica, mas sim com o estudo da lógica informal.

Fonte: Crítica na Rede